Maiello: “Ho giocato in carcere col vero Bufalo e volevo rapire Zola. Ma il calcio mi ha salvato”

Fabrizio Maiello giocava nella Primavera del Monza, un brutto infortunio lo ha trasformato in un bandito. In carcere lo chiamavano Maradona, giocava con il boss della banda della Magliana e da latitante ha provato a rapire Zola. Dentro lo ha salvato il calcio e la straordinaria amicizia con Giovanni

La prima volta che lo hanno arrestato aveva 18 anni e si era da poco rotto i legamenti del ginocchio: “Avevo sparato alla vetrina del bar dove ci riunivamo dopo le rapine, ho chiesto un passaggio ad un ragazzo che conoscevo, uno a posto, fuori dai nostri giri. Da lì a poco ci avrebbero fermato ad un posto di blocco, per questo ho tirato fuori la mano dal finestrino sparando in aria, mi presero comunque. Fu così che scoprii la galera”. A parlare è Fabrizio Maiello, un uomo di 56 anni che ha passato più della metà della sua vita rinchiuso in carceri o manicomi criminali. Fabrizio è nato nell’hinterland milanese, sul viso e sul corpo ha i segni di una vita difficile e il calcio è sempre stata la sua ragione di vita. L’unica.

L’oratorio è stato il suo primo stadio e le giovanili del Monza il sogno che lo teneva lontano dalla strada, anche se gli amici erano già nel giro del crimine: “All’epoca a Milano c’era la Banda della Comasina, guidata da Vallanzasca – Racconta Maiello a Gianlucadimarzio.com – I fratelli più grandi dei miei amici la frequentavano e loro stessi entravano e uscivano di galera”. A Fabrizio però bastava il pallone: “Era l’unica cosa che mi interessava. Non sono nato delinquente, lo sono diventato”. La criminalità era l’ultimo dei suoi pensieri: “Ero un bravo ragazzo: non bevevo, non fumavo e il sabato sera nemmeno uscivo perché la domenica mattina avevo la partita”.

Fino al giorno del suo infortunio: “Giocavo nella Primavera del Monza, a 17 anni mi sono rotto il ginocchio, da lì è cambiato tutto”. La corsa in ospedale e le parole del medico gli hanno stravolto la vita: “’Non potrai più giocare a calcio’ mi ha detto. Il mondo si è fatto tutto nero”. L’istinto ha preso il sopravvento sulla ragione: “Ero ricoverato ma non mi volevo operare, era inutile senza poter giocare a calcio. Mi sono staccato flebo e tubicini e sono scappato con il ginocchio gonfio e 40 di febbre”. Fabrizio aveva appena fatto il primo passo verso il vortice della criminalità: “Avevo perso la testa, mio padre mi ha detto ‘o ti operi o te ne vai, non voglio uno zoppo in casa’. Io ho scelto la strada e sono andato dai miei amici. Con loro è iniziata la mia seconda vita, quella nel mondo del crimine”.

Vita violenta

Fabrizio è sempre stato un tipo sveglio, imparava in fretta ogni cosa. Anche come rapinare un negozio o aprire una macchina: “In poco tempo ho superato anche i miei amici in quanto a reati. Avevo bisogno di trovare qualcosa che sostituisse l’adrenalina che provavo in campo, per questo ho iniziato con la cocaina e le rapine fino a farmi rincorrere dai carabinieri rischiando la vita”. Più di cinquanta colpi prima del primo arresto che gli ha spalancato le porte del carcere: “Dentro ti chiedono subito due cose: quale crimine hai commesso e se sai giocare bene a calcio. Io avevo la fortuna di saperci fare con i piedi e questo mi ha aiutato con i detenuti e con le guardie”.

Il talento e le origini napoletane avevano già deciso il suo soprannome: “In carcere mi chiamavano Maradona”. Dentro il calcio era pratica diffusa per passare il tempo o incrementare i guadagni: “Si giocava per le sigarette, le collane d’oro o per le scommesse”. Per Fabrizio è sempre stato un gioco, anche se fuori era tutta un’altra storia: “Sono rimasto in carcere un anno, poi uscito ho iniziato a fare ancora peggio di prima. Ho conosciuto persone che nel giro contavano e che mi chiedevano di lavorare per loro, io però non ho mai voluto prendere ordini, non ho mai lavorato per nessuno”.

Un’escalation criminale che lo ha portato a rischiare la vita, tradito da una persona che considerava amica: “Avevo 21 anni quando ho preso una coltellata alla schiena da un ragazzo che fino a pochi mesi prima stava dalla mia parte. È successo mentre guidavo, colpa di alcune dinamiche tra bande. Mi avevano lasciato a morire lì, poi qualcuno deve aver chiamato l’ambulanza e mi sono svegliato in ospedale circondato da medici e forze dell’ordine".

L’incontro col Bufalo

La vita di Fabrizio era un vortice di crimini e rapine, non c’era più spazio per niente. Un abisso inghiottito dal buio dell’OPG, l’ospedale psichiatrico giudiziario: “Ci sono finito nel 1991 per aver rotto una sedia in testa ad un giudice perché non volevo collaborare”. Nel 2015 quegli ospedali sono stati aboliti dalla legge, un tempo potevano significare condanna a vita: “Sapevi quando entravi ma non quando uscivi, perché fino a quando non ti consideravano guarito potevano prolungare la pena”.

Proprio nell’OPG di Reggio Emila Fabrizio fa la conoscenza di Marcello Colafigli, un tipo burbero e riservato conosciuto per essere uno degli esponenti della Banda della Magliana: “E’ diventato famoso in seguito per essere diventato il Bufalo del film e della serie tv – racconta Fabrizio – ma la descrizione fatta di lui in quei contesti è lontana dalla realtà, solo la ricostruzione storica è attendibile”.

Una cosa li accomunava: “La passione per il calcio. Era molto riservato, è stato sempre da solo in cella. Difficilmente andava giù nei passeggi a parlare con gli atri. Leggeva molto e scriveva. Era però molto appassionato di calcio, aveva delle belle scarpette come le avevo io. Mi ricordo che giocava con gli scaldamuscoli, era uno stopper vecchio stampo, talmente massiccio che lo chiamavamo Marcellone. Abbiamo giocato spesso insieme, io in attacco, lui in difesa”. Racconti di partite fuori dall’ordinario: “A volte c'era qualche screzio, ma era meglio lasciare perdere perché era un tipo permaloso".

Il trattamento riservato dentro a Colafigli era diverso, Fabrizio lo ha vissuto sulla sua pelle: “All’epoca ero un lavorante in carcere e portavo il vitto agli altri detenuti. Chi se lo poteva permettere, gente come Marcello, poteva ordinare la spesa fra cui scatolette di carne o tonno. Era assolutamente vietato però tenere le scatole in cella perché potevano essere utilizzate come armi, per questo le aprivamo noi direttamente in magazzino e le mettevamo dentro ai piatti. A tutti, tranne a Marcello Colafigli, che voleva si aprissero davanti a lui per evitare di essere avvelenato”.

Il tentato rapimento Zola

Un permesso premio nel ‘94 gli dà l’opportunità di rivedere la luce, una pazza idea lo mette sulle tracce di Gianfranco Zola, all’epoca stella del Parma: “In quel periodo ero latitante – ricorda Fabrizio – ero con altre persone, tutte appassionate di calcio. Giravamo tutta l’Italia e siamo andati a vedere qualche allenamento del Parma. Zola in quel periodo era il giocatore più rappresentativo della società. Ci era venuta questa idea: un rapimento lampo di 24/48 ore per richiedere il riscatto a Tanzi. Ci sembrava una bella opportunità”.

Il piano era pronto: “Lo avremmo seguito con due macchine per speronarlo in strada e farlo salire sull’altra vettura”. L’incontro con il calciatore ha fatto però saltare tutto: “Lo stavamo seguendo quando si è fermato ad un distributore di benzina. Siamo scesi anche noi, volevamo aspettarlo. Gianfranco però ci è venuto incontro, sorrideva e ci ha chiesto se volessimo un autografo. È in quel momento che ho pensato ‘ma cosa sto facendo? Ma lasciamo stare’. Abbiamo scambiato due parole, gli ho detto che ero un tifoso del Napoli e gli ho chiesto un autografo”.

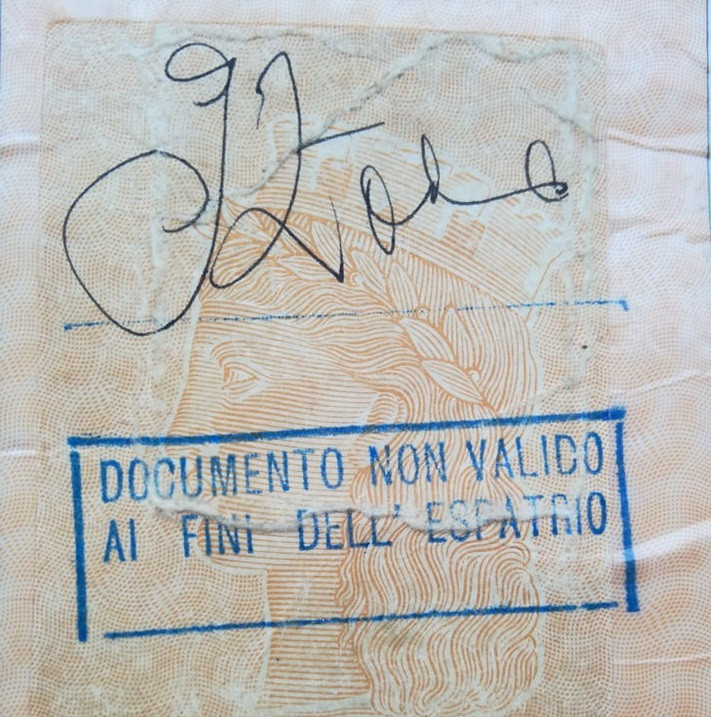

In quel momento qualcosa è cambiato: “Gli ho dato la mia carta d’identità, me l’ha firmata, ma il suo sguardo è cambiato: si è irrigidito”. Colpa dei tatuaggi: “Ha buttato un'occhiata alla mia mano, lì sopra ho inciso sulla pelle i cinque punti della malavita, non un tatuaggio come un altro. Quello identifica un criminale, si fa solo in carcere”. Zola affretta il passo e monta in macchina, Fabrizio e la sua banda lo seguono ma la decisione era stata già presa: “I miei compagni mi dicevano di speronarlo, io non volevo. L’ho seguito per un paio di chilometri, poi ho suonato il clacson, l’ho salutato e l’ho lasciato andare”.

I record

La latitanza di Fabrizio dura poco, nel ‘95 è ancora dentro, sempre all’OPG. Questa volta ci rimarrà tanto. Non ha amici, ha pochi interessi. Subisce i trattamenti al limite del disumano tipici di quel contesto: “Capitava che ti legassero nudo ad un letto anche per 20 giorni”. Una sola cosa lo teneva in vita: “Il calcio, dentro vivevo solo per quello”. Il tempo per giocare era poco, ma la direttrice dell’ospedale psichiatrico capisce la sua passione e lo aiuta: “Si chiama Valeria Calendo, voglio ringraziarla ancora per quello che ha fatto per me”.

L’occasione per sfruttare il suo talento con i piedi è la manifestazione Vivicittà, una gara podistica all’interno delle mura carcerarie che Fabrizio vuole correre in un modo diverso: “Volevo farlo palleggiando, l’ho chiesto alla direttrice ed ha acconsentito. Le ho chiesto la possibilità di allenarmi e di avere un pallone tutto mio”. Da quel giorno 24 passi racchiudevano i sogni di Fabrizio: “Mi hanno trovato un buco dove allenarmi, una specie di gabbia. Ho passato 10 anni lì dentro con il sole, con la nebbia e con il freddo. Due ore la mattina e due ore il pomeriggio. Quattro ore al giorno per dieci anni ho sempre palleggiato mentre giravo intorno e contavo i passi”.

Un palleggio dopo l’altro per dimenticare l‘inferno dell’OPG, così Fabrizio ha trascorso dieci anni della sua vita. I record sono arrivati più tardi, li elenca con entusiasmo: “Nel ‘98 ho fatto un chilometro palleggiando in avanti. L’anno dopo, nel ‘99, ho fatto la stessa cosa palleggiando un chilometro ma a marcia indietro. Nel 2000 ho fatto un chilometro a marcia indietro di testa”. Un’impresa testimoniata da un video della durata di quasi quaranta minuti di cui Fabrizio racconta i retroscena: “Per riuscirci un altro detenuto teneva una mazza di scopa e camminava dietro di me per darmi un punto di riferimento”.

E ancora: “Nel 2001 faccio 5 chilometri, ossia 5 giri del carcere, con la palla in equilibrio sulla testa tipo foca”. Un’impresa da Guinness dei Primati, anche se l’inserimento nel libro non è mai arrivato a causa di alcune mancanze burocratiche. Poco importa, Fabrizio palleggia ed è felice, i giornali gli dedicano alcuni articoli e le sue imprese fanno il giro del carcere: “Nel 2002 sono uscito per la prima volta dall’OPG per una partita contro il razzismo e nello stesso anno ho percorso 3 chilometri e mezzo in città palleggiando durante l’iniziativa Vivicittà”.

Giovanni e l’amore

Gli occhi buoni di Fabrizio sono una finestra sul bambino che dormiva col pallone in mezzo ai piedi, le cicatrici e i tatuaggi una mappa che indica la via della sua disperazione. Ventiquattro passi per palleggiare e dimenticare, anche se il record più importante della sua vita è un altro, lo racconta con orgoglio: “Dentro ho conosciuto Giovanni, un uomo con seri problemi mentali, un trovatello che prima di finire all’OPG ha sempre frequentato i manicomi civili. Era solo e malato, gli altri lo insultavano, qualcuno gli tirava le cose addosso. Lui non mangiava più e si stava lasciando morire”.

La scelta di Fabrizio è stata immediata: “Sono andato dal dottore e gli ho chiesto di metterlo in cella con me. La coscienza mi ha imposto di farlo”. Una decisione che ha cambiato la sua vita: “Lì ho ritrovato me stesso. Non i 20 anni di reclusione, non le punizioni, Giovanni e il calcio mi hanno aiutato. Io la galera me la sono fatta da solo con il pallone, chiuso dentro quel buco per 10 anni. E con Giovanni in cella. Non aveva bisogno di nessun altro”.

Ricordi che riaffiorano: “Quando ero piccolo dormivo con il pallone in mezzo ai piedi, mi tranquillizzava. Aiutare Giovanni mi dava le stesse sensazioni. Gli davo una mano in tutto: gli cambiavo i pannoloni, lo imboccavo e gli cambiavo le lenzuola. Mi sentivo di farlo, le mani me le ero sporcate prime con cose più gravi, non mi spaventava nient’altro”.

Lezioni di vita di un uomo ritrovato. Con Giovanni e il pallone è arrivato anche l’amore: “Una dottoressa dell’OPG mi ha visto aiutare per tanti anni quell’uomo, così si è innamorata di me. Un giorno mi ha portato un paio di scarpe da calcio nuove, l’ho respinta per orgoglio, non potevo pensare che una persona come lei potesse realmente amarmi”. Ora Fabrizio e quella dottoressa stanno ancora insieme, anche se vivono separati: “Non può dire ai parenti di stare con un uno come me”.

Adesso Fabrizio fa il giardiniere a Reggio Emila, a pochi passi da dove ha visto la vita attraverso le sbarre contando i passi e palleggiando mentre immaginava un futuro diverso. Quando passa vicino a quelle mura ha un po’ di nostalgia, di Giovanni dei record e di una vita che non ha mai vissuto. Fabrizio ora è un uomo libero e continua a palleggiare.